一 引言

自从人造金刚石试制成功以来,各国研究者对熔媒参与下,石墨向金刚石的转变机理进行了广泛的探讨,并提出诸如固相转变、催变和过饱和溶液中结晶等不同论点【1】【2】【3】。为此,芶清泉同志曾提出石墨转变为金刚石的微观机理。我们从实践和理论分析中认为,在熔媒参与下,石墨向金刚石转变无非是石墨晶体中碳原子之间拆散和不拆散两种可能,,如果要拆散,那么以无定形碳作为碳源或者是以石墨作为碳源都是一样的。为此,我们研究了无定形碳向金刚石转变的效果和过程。实验是以石油焦、无烟煤、炭黑为碳源,与以镍为基的二元或三元合金熔媒组合,在DS-023型超高压、高温装置上进行的。

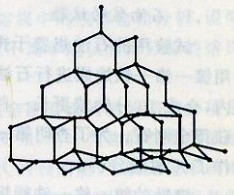

金刚石是由碳原子构成的“拆裥状”六角形环组成的立方晶体结构,如图1,每个碳原子与四个碳原子相邻,键长1.54À,键角108°28´。其(111)面是一“褶皱”面,面间距为2.06À,“褶皱”距离为0.52À。

图1

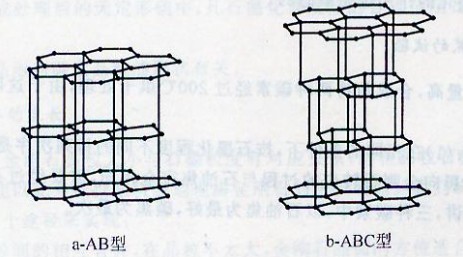

在石墨晶体中碳原子主要组成层状的六方晶体结构。石墨按其(0001)面网的错开的情况不同,可分为AB型(六方结构)和ABC型(三方结构),如图2,石墨(0001)面网距离为3.440À。

图2

无定形碳也是有六角形碳环组成的平面原子网格,但沿着C轴的排列是无序的,而晶粒大小在50À以下。根据射线研究结果得知,无定形碳不是三维排列,即不是晶体结构。

金刚石和石墨结构截然不同,如果把金刚石的(111)面与石墨(0001)面联系起来观察可以看出他们之间的内在联系,这种联系是无定形碳所没有的在高温高压熔媒中并达到过饱和而析出金刚石。为了验证无定形碳向金刚石转变是以哪种形式为主,我们选用了石油焦、无烟煤和碳黑进行了对比试验。

二 试验及其结果

1、石油焦的试验

实验用的石油焦鉴于挥发份高,合成前经过900°C的燃烧处理之后导电性有了大幅度的改善。用镍-铬-铁熔媒进行石油焦的合成实验,压力在6.7GPa大气压,在金刚石生成温度的范围内,合成十分钟或更长一段时间,用同样的熔媒材料,即使是合成时间只有两分钟,也很容易获得金刚石。为了查明第一次为什么没有合成金刚石、第一次合成的石油焦按各种实验条件,分别作了X射线分析。

熔融的镍-铬-铁能溶解石油焦,而溶解的碳在冷凝过程中会析出石墨,为了排除这一可能的情况,试验中采用了钼片而不是镍铬铁片。一次合成后,与钼片接触处石油焦的X射线分析结果比较,已经开始石墨化。为了查清是否在接触钼片处才能被石墨化,且这一石墨化是否在一定的深度下进行,经这一合成体的正中部位进行X射线分析。以上分析结果不难看出:(1)900°C煅烧石油焦没有发现石墨化;(2)同一合成体的中间部位比两端的石墨化要明显,说明在高压下,即使在1400°C左右(温度不太高),少量温度差异(50°C-100°C)对石墨化的作用也是敏感的。

2、无烟煤、碳黑的实验

碳黑的水分含量高,合成前将两种碳素经过200°C烘干处理,由于这两种碳素导电性差而采用间接加热。

实验结果表明:(1)在相同的条件下,按石墨化不同的排列次序是:石油焦、无烟煤、碳黑;(2)无烟煤和碳黑向金刚石转变的过程与石油焦完全相同,需要经过石墨化阶段;(3)就合成金刚石的效果来讲,三种碳素中,以石油焦最好,碳黑为最次。

三、分析与讨论

任何过程如果有多数矛盾存在的话,其中必定有一种是主要的,起着领导的、决定的作用。在无定形碳向金刚石转变的过程中,究竟是哪个因素起着决定性的作用呢?根据以上结果,可作出如下的分析和讨论。

1.无定形碳的石墨化

非石墨化的碳经过高温处理,获得石墨的过程叫做石墨化。

无定形碳除了上述提到的不具备石墨晶格外,就是那些不规则的六角碳环平面间距离,也与石墨不一样。无定形碳层间距为3.44À,而石墨为3.35À。温度愈高,无定形碳层间距愈接近石墨层间距。

因而,随着石墨化的进行,无定形碳的六角碳环平面或由这些平面组成的基团,发生方位和位置的移动,以求按石墨的六角平面对齐,缩短层间距离,构成周期的三维空间石墨晶体结构结构。与此同时还会有原子或平面基团向石墨晶体上运动,使其结构完善和长大。

在我们实验过的三种无定形碳中,第一次合成呈现石墨,而将这种碳素再次合成,结果就按照石墨化程度的优劣获得对应情况的金刚石。说明只有具备石墨结构的碳素才容易获得金刚石。

我们除进行上述实验获得直观结果外,还进行各种碳素在熔媒中的残留物相分析,说明在合成分析下无定形碳也能像石墨一样融入熔媒中。当然,我们也不简单地认为所分析的熔媒中的残留物就是高温、高压金刚石生长条件下的真实物相。

从结构转变观点看,无定形碳不能直接转变成金刚石,而生成金刚石碳的初始结构必须是石墨。但从溶剂和催化的观点就很难解释上面的实验结果。众所周知,同一类物质粒度越细越容易溶解。无定形炭石墨的粒度要细的多,而且结构杂乱,具有较大的表面能,无疑无定形碳本应比石墨更容易溶解(实验也证明这一点)。既然如此,一次合成总该有金刚石,但结果并没有得到。而且在三种碳素中,以碳黑纯度最高,粒度最细,按溶解理论,它应该是无定形碳中最好的碳源。但经一次合成后它的石墨化程度最低,获得金刚石的效果最次。因而,由实验可以说明,在熔媒参与下由石墨转变成金刚石的过程,是以结构因素占主导:

用无定形碳合成金刚石的过程,为我们提供了下列几点认识:

(1)无定形碳经一次合成石墨化后,才具备了转变成金刚石的结构基础;

(2)无定形碳的石墨化过程,也就是石墨晶体长大和完整的过程;

(3)在一次合成处理后的无定形碳中,凡石墨化程度高的合成金刚石的量就多,晶体也比较完整,纯度也高;

(4)金刚石的晶形与碳素晶粒的形状有关系。

2.金刚石晶体的生长

虽然所获得的金刚石晶粒大小与石墨力度有对应关系,即粗晶粒石墨所长出的金刚石也会粗一些,但绝不能以此为依据来机械地理解金刚石的生长问题。我们认为,金刚石晶体的生长可以通过以下几个途径来实现:

(1)金刚石晶粒间的相互合并,在晶粒不太大,金刚石晶面的方位适合热力学、动力学允许条件下,其初生晶面是可以相互吞并的。

(2)在高温高压下,石墨的晶粒要长大。以无定形碳为碳源,在高温高压下也要经历石墨化和晶粒长大的过程。

(3)石墨的单层六角环群或石墨晶体,也可以直接往金刚石晶面上运动,根据熔媒的作用原理,在初生金刚石周围总是伸着未成对的碳,这就是很好的现成界面。

(4)游离的碳原子往金刚石表面的“堆积”过程,也是金刚石晶体长大的过程。

四、结论

由以上实验结果及其分析得知:

(1)无定形碳向金刚石转变必须经过石墨化,而且金刚石产量与石墨化程度有关,即石墨化程度好的,产量高;反之。则低。

(2)高温高压下无定形碳石墨化和石墨晶粒的长大为其进一步向金刚石转变奠定了结构和粒度基础。

(3)要获得强度高、晶粒大的金刚石,开展生产大晶粒石墨和提高石墨化程度的研究工作是有实际意义的。

参考文献

1.Strong H M.J.Chem.Phys,1963(39):2057

2.Giardini A.A,Tydings JE.Amer.Mineralogist,1962(47):1393

3.芶清泉,高温高压下石墨变成金刚石的结构和转化机理。吉林大学学报(自然科学版),1974(2)

手机资讯

手机资讯 官方微信

官方微信

豫公网安备41019702003646号

豫公网安备41019702003646号