石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在物理学、材料学、生物医药、能源等方面具有广泛的应用前景。2020年,扭曲石墨烯解开了石墨烯的超导魔力,进一步体现了石墨烯的未来革命性。7月19日,Nature杂志在线发表了3篇与石墨烯相关的重磅论文。

01 可调谐莫尔准晶中的超导性和强相互作用

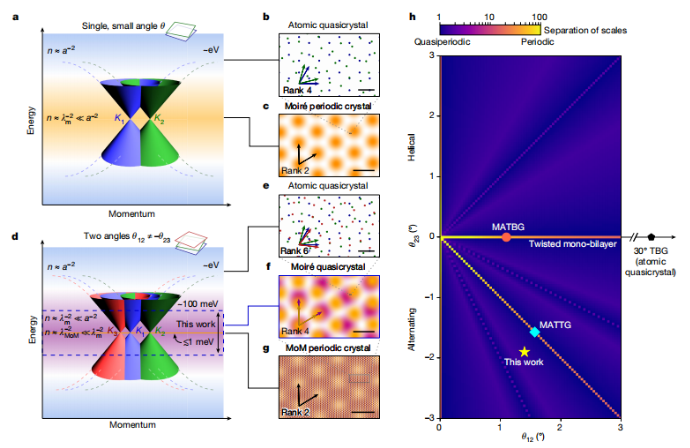

准晶体中的电子态通常无法进行布洛赫描述,使它们变得迷人而神秘。由于它们的复杂性和稀缺性,相对于周期性和非晶结构,准晶体尚未得到充分的研究。

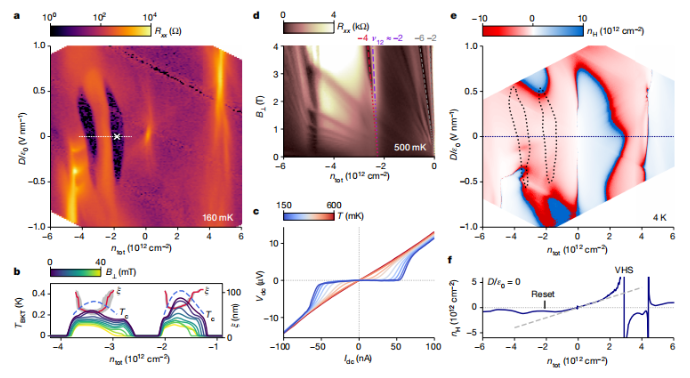

该研究介绍了一种由周期元件组装而成的新型高可调谐准晶体。通过以两种不同的扭转角度扭曲三层石墨烯,形成了两种互不相称的莫尔图案。与许多常见的原子尺度准晶体不同,该系统的准周期性是在几纳米的莫氏尺度上定义的。这种“动态准晶体”允许研究人员调整化学势,从而使电子系统在低能量时处于类似周期性的状态。

值得注意的是,在准周期体系中,研究人员观察到味道对称性破缺相变附近的超导性,后者表明了电子相互作用在该体系中发挥的重要作用。在原位可调性的未来系统中,相互作用现象的流行不仅对准周期性系统的研究有用,而且还可以为相关周期性莫尔晶体的电子有序提供见解。据研究人员预计,通过改变层数和扭曲角度并使用不同的二维分量,将该平台扩展到设计准晶体,将产生一个新的量子材料系列,以研究强相互作用的准晶体性质。

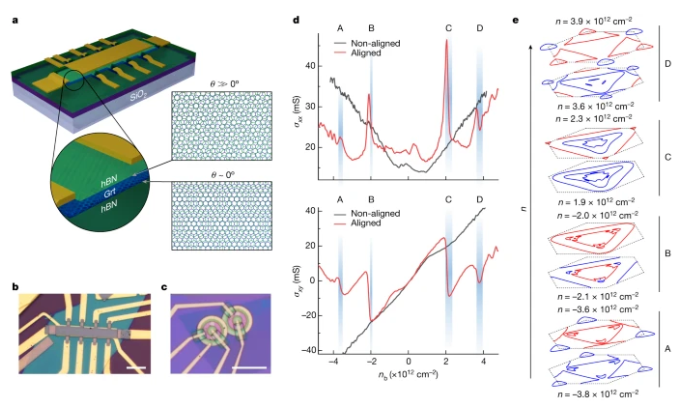

图1 莫尔准周期性。

图2 双角扭曲三层石墨烯中动态准晶的实现。

图3 莫尔准周期性的结果。

图4 强电子相互作用和超导性。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-023-06294-z

02 扭曲石墨薄膜的混合维莫尔条纹系统

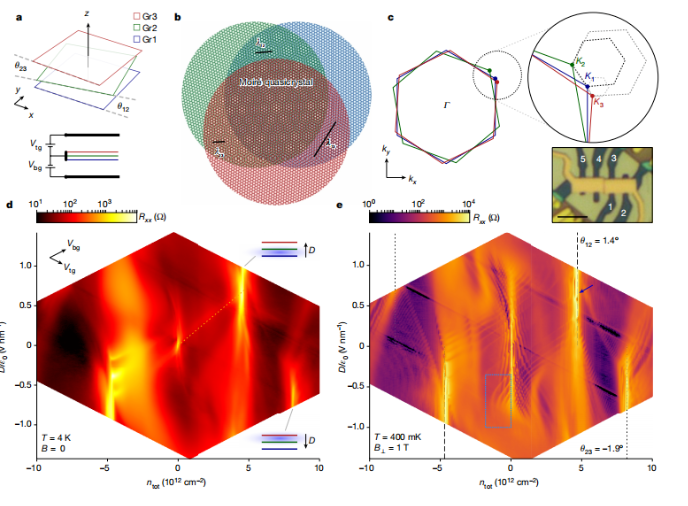

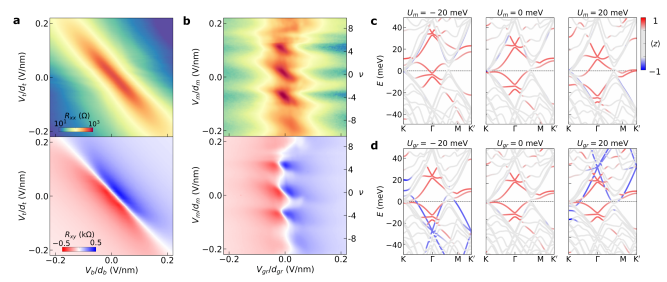

通过堆叠具有相对扭转角的原子级薄范德华晶体形成的莫尔图案可以产生显着的新物理特性。迄今为止,莫尔材料的研究仅限于包含不超过几个范德华片的结构,因为通常认为局部于单个二维界面的莫尔图案无法明显改变块体三层材料的性质。次元晶体。

研究人员对通过在薄的块状石墨晶体顶部稍微旋转单层石墨烯片而构建的双门器件进行传输测量,发现莫尔势改变了整个块状石墨薄膜的电子特性。在零磁场和小磁场中,输运是通过门可调节的莫尔条纹和石墨表面态以及对门控不响应的共存半金属体态的组合来介导的。在高场时,由于石墨两个最低朗道带的独特性质,莫尔势与石墨体态混合。这些朗道带有助于形成单一的准二维混合结构,其中莫尔条纹和块状石墨态不可避免地混合在一起。该研究结果表明,扭曲石墨烯-石墨是新型混合维莫尔材料中的第一种。

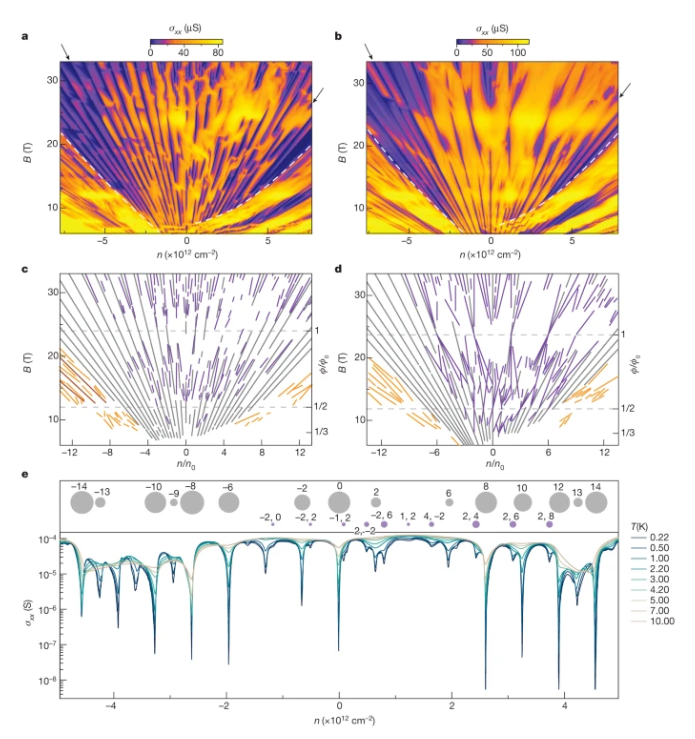

图1 零场下伯纳尔石墨石墨与莫尔石墨的比较。

图2 低场磁输运和表面局域态的独立门控。

图3 高场下莫尔条纹和块状石墨态的杂化。

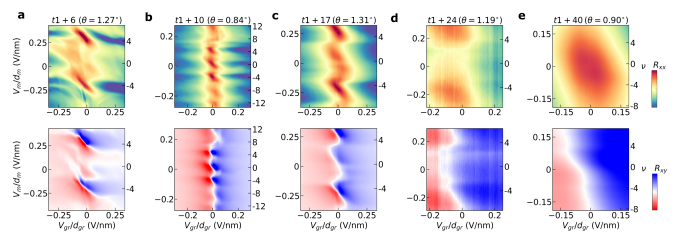

图4 不同厚度和扭转角石墨薄膜的莫尔改性。

DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-023-06290-3

03 石墨中莫尔表面态和体态的混合

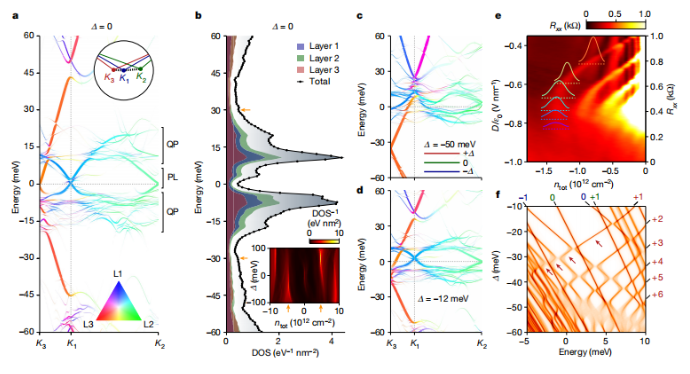

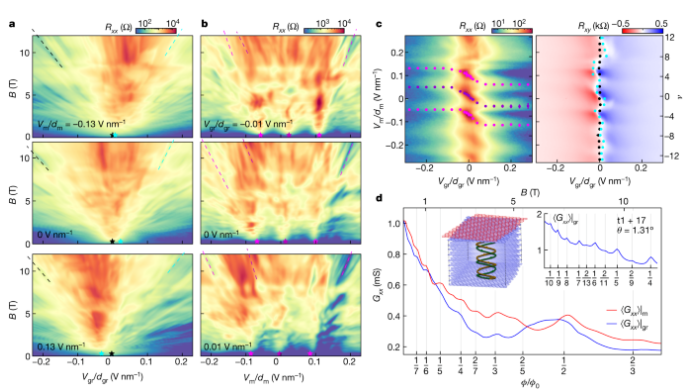

范德华组装通常通过使用莫尔超晶格在晶格上叠加长波长周期性电势来设计二维(2D)材料中的电子态。这种扭转电子学方法已经产生了许多以前未描述的物理现象,包括扭转双层石墨烯中的强相关性和超导性,共振激子,过渡金属硫属化物云纹结构中的电荷排序和维格纳结晶以及霍夫施塔特的蝴蝶光谱和石墨烯超晶格中的 Brown-Zak 量子振荡。此外,双电子学已被用来改变范德华晶体之间界面的近表面态。

该研究表明表明,三维(3D)晶体(例如石墨)中的电子态可以通过与另一种晶体(即晶体学排列的六方氮化硼)界面处出现的超晶格势来调节。这种排列导致了近表面态产生的几次利夫席兹跃迁和布朗-扎克振荡,而在高磁场中,霍夫施塔特蝴蝶的分形态深入到石墨块中。该研究展示了一种使用 2D 扭转电子学方法控制 3D 光谱的方法。提供了探索由于表面超晶格将其影响深入到大量 3D 电子系统而产生的混合维度效应的可能性。

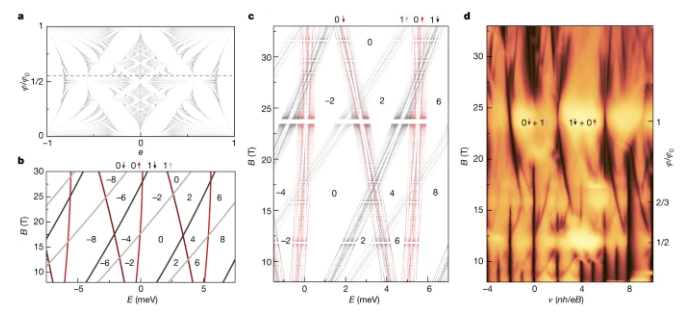

图1 石墨-六方氮化硼界面处的莫尔超晶格。

图 2 石墨-六方氮化硼界面表面态引起的Brown - Zak 振荡。

图 3 石墨中的分形 2.5D 量子霍尔效应。

图4 石墨中霍夫施塔特能级展宽。

DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-023-06264-5

手机资讯

手机资讯 官方微信

官方微信

豫公网安备41019702003646号

豫公网安备41019702003646号